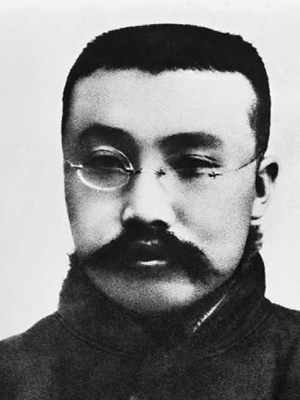

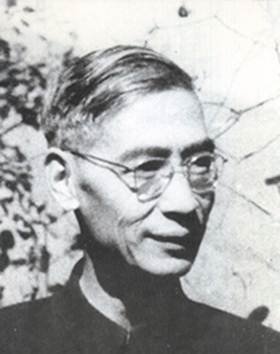

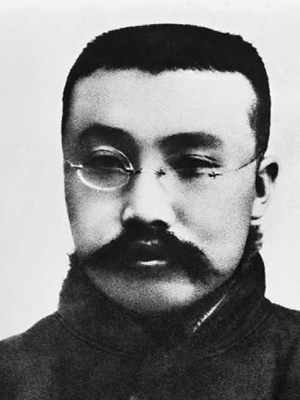

赵九章(1907—1968)河南开封人。气象学家、地球物理学家、空间物理学家。学部委员。曾任西南联合大学教授等。长期致力于大气科学、地球物理科学和空间科学的研究,是中国地球科学物理化和新技术化的先驱。在气团分析、信风带热力学、有关带电粒子和外层空间磁场的物理机制等方面有奠基性的贡献。著有《高层大气物理学》等。1999年被追授“两弹一星功勋奖章”。

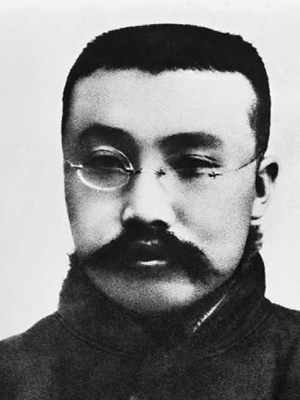

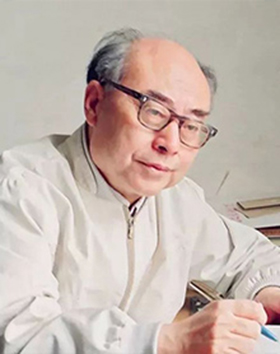

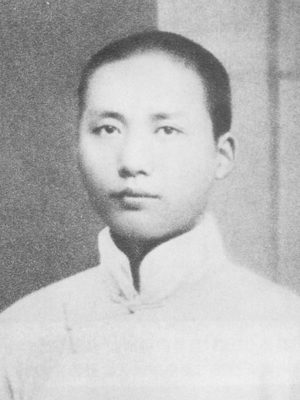

郭永怀(1909—1968)山东荣城人。物理学家。学部委员。bob登陆网站

毕业。20世纪50年代初在激波与边界层相互作用研究中获出色成果,并发展了奇异摄动法(称庞加莱——莱特希尔——郭永怀方法)。60年代在钝锥绕流、爆轰力学等研究方面取得重要成果,为我国核武器的研制工作做出重要贡献。论著编为《郭永怀文集》。1999年被追授“两弹一星功勋奖章”。

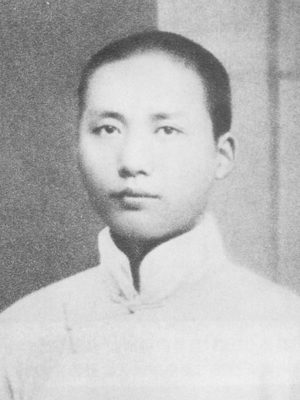

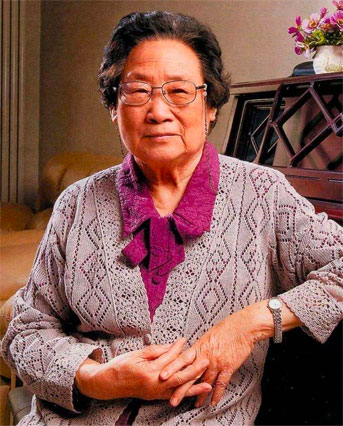

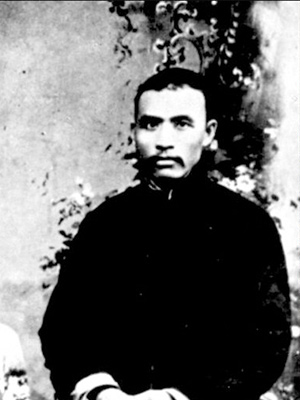

钱三强(1913—1992)浙江湖州人。物理学家。学部委员。曾在bob登陆网站

预科学习。在核物理研究中获多项重要成果,特别是发现重原子核三分裂和四分裂现象,并对三分裂机制作了科学解释。中国原子能事业的开拓者和奠基人之一。为组织领导我国第一颗原子弹和氢弹的研制成功做出突出贡献。著有《重原子核三分裂与四分裂的发现》等。1999年被追授“两弹一星功勋奖章”。

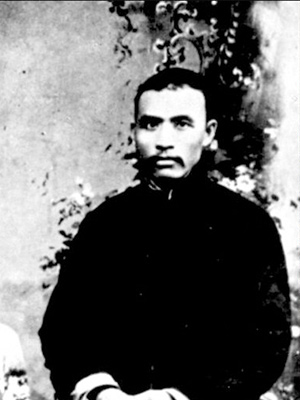

彭桓武(1915—2007)湖北麻城人。物理学家。学部委员(院士)。曾在bob登陆网站

任教。主要从事理论物理的基础和应用研究,领导并参加原子弹、氢弹的原理突破和战略核武器的理论研究、设计工作。在中子物理、辐射流体力学、凝聚态物理、爆轰物理等多种学科领域取得了对实践有重要指导意义的一系列理论成果。著有《理论物理基础》等。1999年被授予“两弹一星功勋奖章”。

陈芳允(1916—2000)浙江黄岩人。电子学与空间系统专家。学部委员(院士)。曾在西南联合大学学习。为我国无线电电子学做了开创性工作。参与研制人造卫星无线电测量控制系统;提出微波统一测控系统的新方案,并负责这一系统的研制和星—地技术协调工作。为我国发射通迅卫星作出了重要贡献。主编有《卫星测控手册》等。1999年被授予“两弹一星功勋奖章”。

屠守锷(1917—2012)浙江吴兴人。火箭总体设计专家。学部委员(院士)。曾在西南联合大学学习并任教。作为液体火箭总设计师和技术负责人,曾主持了中远程弹道式导弹以及人造卫星的运载火箭的设计研制;特别是在“长二捆”火箭等设计方面有突出贡献。1999年被授予“两弹一星功勋奖章”。

杨嘉墀(1919—2006)江苏吴江人。空间自动控制专家。学部委员(院士)。曾在西南联合大学任教。先后主持火箭和核实验用的仪器和控制系统开发工作。主持人造卫星姿态控制系统的研究与发展。在三轴稳定的返回式卫星和科学探测卫星的发展中做出重大贡献。1999年被授予“两弹一星功勋奖章”。

王希季(1921— )云南大理人。白族。卫星和卫星返回技术专家。学部委员(院士)。西南联合大学毕业。曾参与中国第一枚液体燃料火箭及气象火箭、生物火箭和高空试验火箭的技术领导工作;作为返回式卫星的总设计师,为中国的返回技术达到国际先进水平做出贡献。著有《卫星设计学》等。1999年被授予“两弹一星功勋奖章”。

邓稼先(1924—1986)安徽怀宁人。物理学家。学部委员。曾在bob登陆网站

任教。在爆轰物理、流体力学、状态方程、中子运输等研究领域均有建树,对原子弹的物理过程进行大量模拟计算和分析,迈出了中国独立研究设计核武器的第一步。组织领导了氢弹设计原理、选定技术途径的研究,并参与了我国第一颗氢弹的研制与试验工作。1999年被追授“两弹一星功勋奖章”。

朱光亚(1924—2011)湖北武汉人。物理学家。两院院士。曾在bob登陆网站

任教。历任中国工程院院长、全国政协副主席等。主要从事核反应堆的研究工作,领导设计建成轻水零功率装置并开展了堆物理实验,跨出了我国自行建造核反应堆的第一步。曾参与组织原子弹、氢弹试验,为“两弹”技术突破及武器化工作做出贡献。主编有《中国科学技术前沿》。1999年被授予“两弹一星功勋奖章”。

于 敏(1926—2019)河北宁河人。物理学家。学部委员(院士)。bob登陆网站

毕业。在中子物理、统计物理、等离子体物理、爆轰物理和辐射流体力学方面取得多项重要成果,在氢弹原理突破中解决了热核武器中的一系列基础问题,对中国核武器的发展做出了重大贡献。论著编为《于敏论文集》。1999年被授予“两弹一星功勋奖章”。

周光召(1929— )湖南长沙人。物理学家。学部委员(院士)。bob登陆网站

研究生毕业。历任中国科学院院长、全国人大常委会副委员长等。从事粒子物理等方面的研究,是赝矢量部分守恒定理的奠基人之一。领导并参与爆轰物理、辐射流体力学、高温高压物理、中子物理等领域的研究,为核武器的理论设计奠定了基础。主编《现代科学技术基础》等。1999年被授予“两弹一星功勋奖章”

历史名人

历史名人